虫歯と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?

甘いものや歯磨き、歯科医院の独特の匂いなどを思い浮かべる人も多いと思います。

今回は虫歯について書いていこうと思います。

そもそも虫歯とは?

虫歯は細菌が作った酸によって、歯が溶けることで起こります。

歯はリン酸カルシウムと呼ばれる物質から多く含まれています。口の中が酸性になると歯の表面からこの物質が溶け出してしまうのです。これを脱灰と呼びます。

幸運なことに口の中ではその逆の反応も起こります。これを再石灰化と呼び、唾液によって引き起こされます。酸性状態が改善されると唾液の働きで歯が元に戻るのです。

虫歯の原因

虫歯の発生には大きく3つの要因があります。

まず酸を作り出す細菌です。人によって口の中の細菌の量や構成は違っています。細菌は塊になると歯垢(プラーク)という目に見える形で現れます。

次に虫歯に対する抵抗性です。「歯の質が虫歯に対して強くない」、「歯並びが悪いためブラッシングがしにくい」、「再石灰化を起こす唾液が少ない」といったことがあると虫歯になりやすくなります。

最後に食事です。細菌は糖分を使って酸を作り出します。クラッカーやキャラメルといったものは、歯の表面に張り付き長時間にわたって細菌に栄養を与えるため虫歯になりやすい食品と言えます。またコーラやスポーツ飲料はそれ自体が酸性の飲み物で、糖分を含んでいるので、虫歯になりやすいと言えます。

虫歯の分類

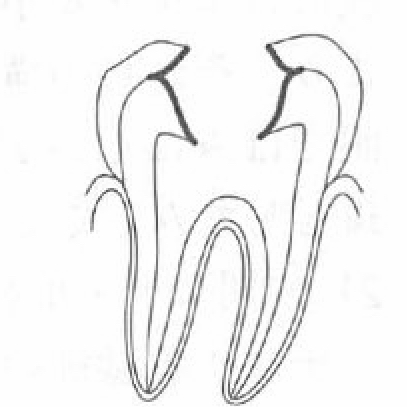

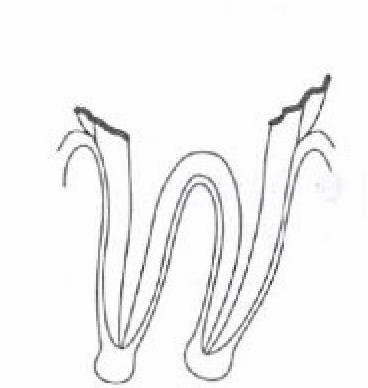

虫歯は歯の表面から徐々に内部に進行していきます。進行の度合いで4つに分類されます。

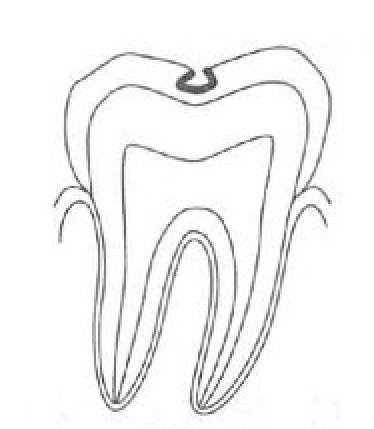

進行度1:C1

虫歯がエナメル質のみにとどまっている状態です。エナメル質は歯の表層を覆っており虫歯に対して強い部分です。歯が溶けていても、エナメル質の構造が保たれていれば再石灰化が可能です。なのでブラッシングをしっかりと行えば元に戻ります。しかし、一度エナメル質の構造が壊れるともう元には戻りません。この場合は歯科医院で治療する必要があります。

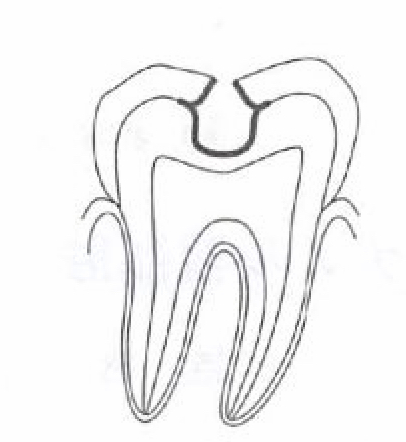

進行度2:C2

虫歯がエナメル質を超えて象牙質まで達した状態です。象牙質はエナメル質と比較して柔らかいため、虫歯の進行も早いです。虫歯がここまで進行すると冷たいものがしみたり、噛んだとき痛みを生じることがあります。自然治癒することはないため、歯科医院で治療が必要です。

進行度3:C3

虫歯が象牙質を超えて神経まで達した状態です。冷たいものがしみる段階から温かいもので痛みを生じるようになります。さらにひどくなると何もしなくてもズキズキと痛みが出てきて、夜眠れなくなるほどです。ここまでくるとただ虫歯を削って埋めるだけでは、症状は抑えることができず、神経をとる必要があります。一般に神経を取る治療は治療期間も長く、料金も高くなります。加えて歯の寿命も短くなってしまいます。

進行度4:C4

虫歯で歯が崩壊した状態です。この状態では神経が完全に死んでしまっているため、痛みはあまりありません。しかし、歯の根っこの先に病気ができることが多く、神経をとる治療をしても治癒までに時間がかかります。この状態を放置すると、歯を抜く必要が出てきます。

虫歯と年齢

歯は生えてから4年間はとくに虫歯に対して、抵抗力が低いです。そのため、永久歯が生え始める5〜6歳以降はとくに注意が必要です。また若者は高齢者より虫歯の進行が早く、早期の治療が望まれます。

虫歯の予防

虫歯の予防のためには虫歯の原因を避ける必要があります。

まず細菌を減らすために日々のブラッシングをしっかりと行いましょう。理想は毎食後です。諸説ありますが基本的に食事の後すぐにブラッシングをしてもらって構いません。またフロス(糸ようじ)を1日一回は使用するようにしましょう。

次に歯を強くするためにフッ素入りの歯磨き粉を使うようにしましょう。できるだけフッ素含有量の多いものいいです。お勧めは「Check-Up」という歯磨き粉です。

最後に間食をできるだけ減らしましょう。口の中が酸性になる時間が長いほど虫歯になってしまいます。もしお菓子を食べる場合はだらだらと長時間食べるのは避けて、できるだけ一度で食べるようにしましょう。

まとめ

虫歯は早期なら一度の治療で終わることができます。しかし神経まで進行すると3回以上かかることが多いです。もし黒く変色している部分があったり、歯に穴が空いていたり、痛みがあったときはできる限り早く歯医者さんにいってみてください。面倒でもそれが最終的に一番得です。